富海産ひじき—瀬戸内の海と手仕事から生まれる、滋味

はじめに|Brisiaの約束

Brisiaは「地元・山口の本物を、まっすぐ食卓へ」を掲げるECショップです。

今回のひじきは、山口県防府市・富海(とのみ)で、Iさん・Kさん・Iさんの奥様の3名が、鉄釜炊き × 天日干しで手づくりしているもの。私は現地で製造工程を確認し、「本物の味を多くの方に届けたい」という想いで販売します。

作り手

・Iさん(漁師・2年目/富海)

元・陸上自衛隊/海上自衛隊という異色の経歴を持つ漁師さん。マイペースだけど、やるときはやります。

・Kさん(漁師・2年目/2児のパパ)

支援就業に頼らず自らの意思で漁師へ転身。新しい取り組みに挑戦中。

・Iさんの奥様(山口県宇部市出身)

鉄釜炊きの火の番、天日干しの段取り、梱包を担う現場の要。あわせて、SNSやフリマアプリでの発信・販売サポートも担当。

富海の現役漁師は3名(うち2名は70代)。地域の実情を踏まえ、若い世代が昔ながらの製法を受け継ぎ、日々試行錯誤しながら作っています。

こうして作られます(現地確認メモに基づく工程)

⒈採取→一次乾燥(天日)

採取後のひじきを一度乾かして保管。

※乾燥表面の白い結晶はマンニトール(海藻由来の天然成分)です。

-

一次乾燥を終えたひじき。白い粉状のマンニトールが旨みのしるし。

⒉水戻し10〜15分+異物除去

戻しながらエビ・カニ等を手作業で除去。戻し水が茶色くなるのはポリフェノールやミネラル等が溶け出すため。

-

水戻し工程。目視で異物を一つひとつ手で取り除く丁寧な作業。

⒊薪の火入れ→鉄釜の湯沸かし

薪を焚いて大釜の湯を沸騰。

-

釜場の火入れ作業。次工程の湯沸かしの要。

-

鉄釜にひじきを投入。これから約2時間の煮詰め工程へ。

⒋煮詰め(約2時間)

30分ごとに大きく攪拌し、均一に火を入れる。

-

大釜で本煮の最中。大きく持ち上げてムラを防ぐ。

⒌蒸らし(約1時間)

合計3時間で旨みを凝縮。

-

木蓋に重石を載せて密閉。余熱でじっくり旨みを落ち着かせる工程。

⒍天日干し(2〜3日)

初日からしっかり日光と風に当て、2日目に全面を裏返し。3日目に仕上げて袋詰め。

-

干し始め直後。日と風に当てて水分を抜き始めます。

-

乾燥約4時間後。表面が締まり、色艶が増してきます。

-

天日1日後。質感が均一に整い、旨みがぎゅっと凝縮していく段階。

現地での観察:茶褐色だったひじきは、煮詰めで黒紫色に、天日で黒の艶が増し、風味が締まっていく変化がはっきり見えました。

風味と滋味を生む〈3つの鍵〉

1)黒の艶=仕上がりの合図

鉄釜で溶けた鉄分 × 海藻ポリフェノールが反応して、色は茶褐色 → 黒紫 → 黒々とした艶へ。

天日でさらに水分が抜け、味がぎゅっと凝縮します。

→ 見た目で分かる品質サイン。「黒の深み」が出ていれば、旨みが乗っています。

2)マンニトールがもたらす“自然の甘み”

乾燥表面に現れる白い粉状の結晶は、海藻由来のマンニトール。

砂糖ではなく、素材そのものが持つやさしい甘みと旨みのしるしです。

→ 味付けを最小限にしても満足感。煮物は控えめの調味で“きれいな後味”に。

3)茶色い戻し水=旨みの宝庫

戻し水が茶色になるのは、ポリフェノール/ミネラル/マンニトールが出ているサイン。

→ だしとして再活用すれば、炊き込みご飯・煮汁が一段と香ばしく、味に奥行きが生まれます。

おいしい使い方

・下ごしらえ:水戻し10〜15分 → 軽く水洗い →(推奨)一度下ゆでして湯を捨てる

・料理:定番の煮物/炊き込みご飯/サラダ・和え物/常備菜

アレルギー表示・注意事項

・本品はえび・かにが混ざる漁法で採取しています。甲殻類アレルギーの方はご注意ください。

・天日干し製法のため、仕上がり時期は天候により前後します。

Brisiaのポリシー

・本物だけを、正直に。(まずは山口から探します)

・まず品質、つぎに産地。(山口で見つかれば山口を)

・いいもの最優先。 山口から始めます。

・“本物主義”。 出どころは透明に。

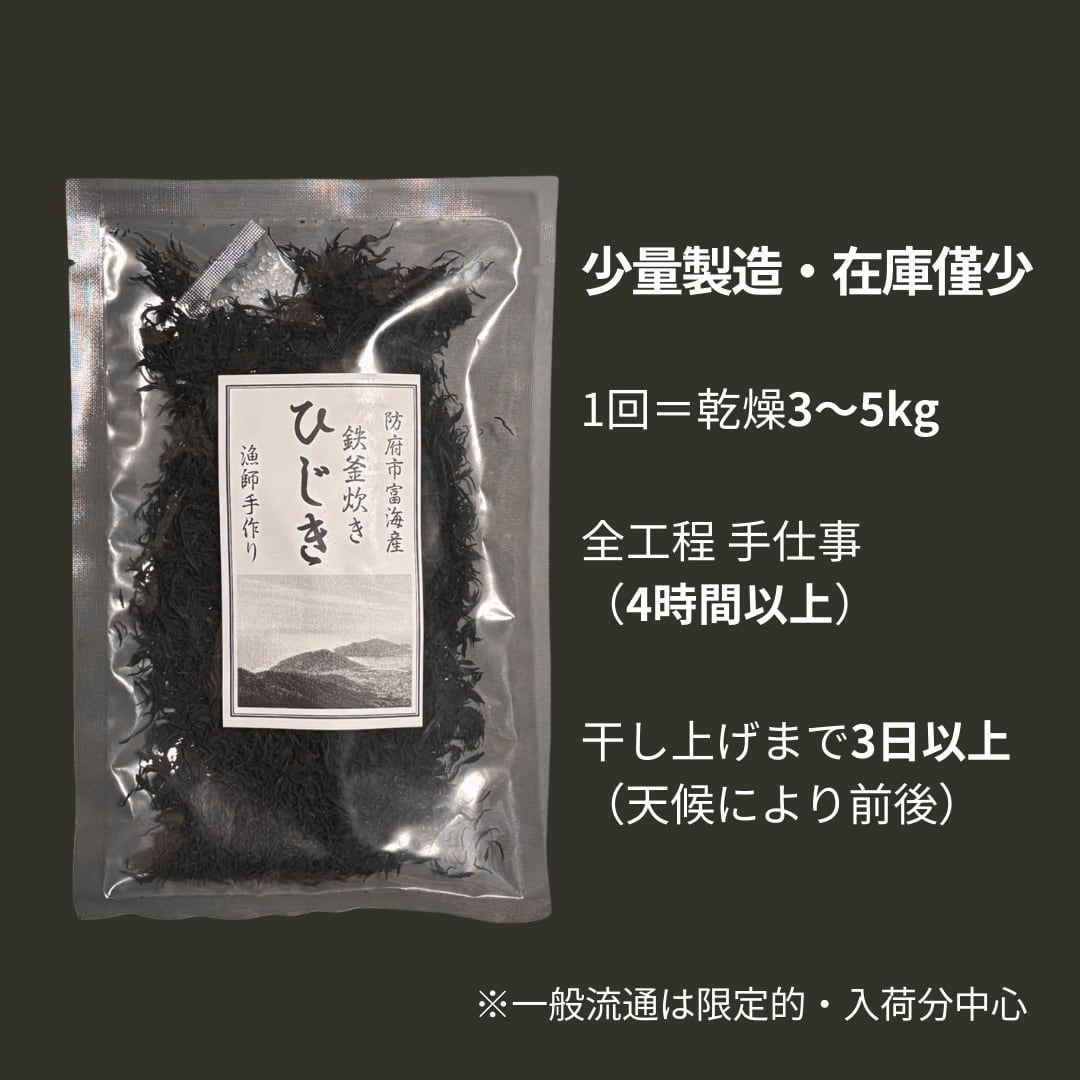

なぜ手に入りにくいのか(供給の実情)

・一度に作れるのは乾燥ひじき約3〜5kgのみ。 鉄釜炊きと天日干しの小量生産。

・全工程が手仕事で1サイクル4時間以上。 採取・下処理・火加減・攪拌・蒸らしまで人の手で仕上げ。

・干し上げまで含めると合計3日以上。 天候の影響を受けるため、仕上がり時期が前後します。

・一般流通は限定的。入荷分を中心にご案内します。

-

天日干しのため仕上がり時期が前後します。ご予約はご注文順に製造・発送いたします。

お願い:製造量に限りがあるため、在庫切れや予約販売となる場合があります。入荷状況は本ページで随時お知らせします。